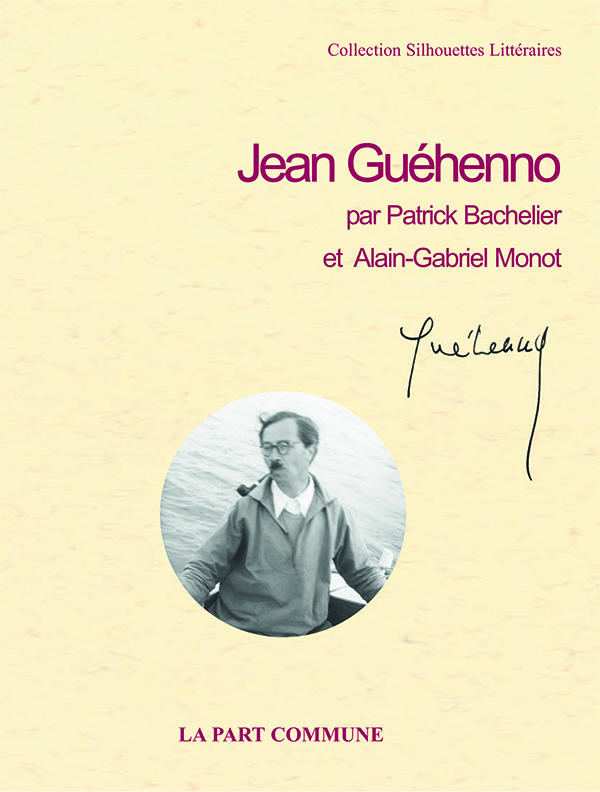

Pour Jean Guéhenno

Un homme qui fut un grand témoin de son temps est aujourd’hui porté disparu. Un écrivain qui représenta l’honneur des lettres françaises des années 30 aux années 70 n’est plus lu. Cet intellectuel brillant est partiellement méconnu jusque dans sa Bretagne natale.

Il faut crever cette nuit, faire rendre gorge aux ténèbres, rappeler la vie et réhabiliter l’œuvre de celui qui toujours voulut demeurer, selon les titres de quelques-uns de ses essais, désormais ignorés, « sur le chemin des hommes », « dans les aventures de l’esprit » et « la foi difficile ». Rendre simplement la justice qu’il mérite à un penseur austère qui osa avouer un jour qu’il avait « plus souci de la dignité des hommes que de leur bonheur ». Et, ce faisant, dire à mots clairs que, comme lui, l’on croit davantage aux vertus d’un esprit qu’aux subterfuges obliques du paraître.

Jean Guéhenno naît à Fougères en 1890. C’est un Breton, Breton de l’extrême bord, un de ces Bretons déplacé dont le patronyme rappelle la petite ville du Morbihan intérieur dont sa famille est originaire. En quête d’ouvrage, son grand-père avait quitté le calvaire autour duquel il végétait dans les landes de Josselin pour venir vivre là, aux marches de la Bretagne, au Nord-Est de l’Ille-et-Vilaine.

Car en fin de XIXe siècle, Fougères est une ville fort active.

À l’ombre de son château séculaire construit aux environs de l’an 1000, des usines de chaussures travaillent à plein rendement. Paysage de révolution industrielle à la bretonne. Toute une main d’œuvre venue des campagnes, des bourgades environnantes, des départements limitrophes, est ici réunie pour confectionner au profit de quelques manufacturiers des chaussures, au moindre coût.

Tout cela a disparu et, à un siècle de distance, on peine à mesurer la misère de cette classe besogneuse, rivée à la tâche quinze heures par jour.

Le père de Guéhenno, cordonnier, fabriquait des chaussures à l’usine, sa mère, piqueuse, cousait entre elles des pièces de cuir, à domicile, pour un salaire plus misérable encore que celui de son mari.

L’écrivain décrira cette condition à mots sobres : « Dès cinq heures du matin, elle était à sa machine et pédalait, jusqu’à onze heures du soir. La pauvre femme a usé deux machines, mais la troisième a eu raison d’elle. »

À l’école, le jeune Guéhenno est un excellent élève. Pourtant ses études seront courtes. La norme pour les enfants pauvres est le certificat d’études primaires, garant des connaissances de base, lire, écrire, compter, triptyque fondamental accompagné d’un peu d’histoire, de géographie, de sciences naturelles :

« À douze ans nous avons passé notre certificat, récité par cœur et dans l’ordre toutes les sous-préfectures de France, la date de la mort de Clovis, celle de la naissance de Henri IV, celle du mariage de Louis XIV. Comment croire que cette pacotille composait notre âme véritable ? […] Pauvres petits bougres, tous communiés, tous certifiés, tous portant le même petit ballot de science creuse, fiers de savoir lire et faire la preuve par neuf, nous n’avions qu’à nous bien tenir ! »

« Homme révolté », Guéhenno ? La formule de Camus à la fois lui convient et ne lui convient pas. Nulle vindicte chez lui, seulement le sentiment très sûr d’une injustice comme nouée en boule dans la gorge depuis la fin de l’enfance et qui toujours cherchera à se dire, à percer les murs opaques d’une fatalité lourde.

À quatorze ans, Jean Guéhenno suit ce qu’il est convenu d’appeler le destin – en fait la représentation du destin – des enfants des classes laborieuses. Entré à l’usine de chaussures lui aussi, il est promis à être à peine moins malheureux que ses parents, employé aux écritures plutôt qu’ouvrier, mais comme eux dérisoirement rémunéré : « J’étais employé au bureau. Je gagnais vingt-cinq francs par mois. Ma mère répétait sans cesse : « Si c’est pas malheureux ! Il ne gagne pas même son pain ! » Et cette parole me brûlait. Pour des choses auxquelles je ne pouvais rien, je ressentais une profonde honte. Je ne protestais pas. Je savais justes les plaintes de ma mère. L’argent manquait à la maison. Mon père était malade. Les plaintes de ma mère me décidaient parfois à aller demander au patron de l’ « augmentation ». Je me souviens de ces démarches comme des plus humiliantes et des plus courageuses de ma vie. Mon patron n’était pas un mauvais homme, non, mais il ne transigeait pas sur les principes qui fondent les bonnes maisons. Il m’eût plus facilement fait la charité d’un billet de mille francs que donné cinq francs de plus pour mon travail. En quatre ans, j’obtins vingt francs d’« augmentation », je passai de vingt-cinq à quarante-cinq francs par mois. Trois sous par heure de travail. Mes camarades de bureau n’étaient pas mieux traités que moi. Ils étaient quatre, gros garçons venus de la campagne et bons chiens du maître. Ils étaient durs. […] Ce n’était pas qu’ils fussent méchants, mais la pâtée rend triste et mauvais. Et puis je leur étais suspect. Je pense qu’ils m’en voulaient inconsciemment de cette sorte de songe dans lequel je paraissais vivre et qui faisait que si souvent j’étais comme absent au milieu d’eux. »

« Cette sorte de songe », c’est la nouvelle existence, clandestine, de Jean Guéhenno. Horrifié par ce qu’il nomme sa « basse vie » et encouragé par un camarade un peu plus fortuné, Marcel Allardin, fils du professeur de mathématiques du collège, il va désormais vivre deux vies, que tout sépare. La première, nauséabonde, à l’usine, la seconde, merveilleuse, consacrée à l’étude et à la lecture, la nuit, entre neuf heures et deux heures du matin. Génial autodidacte, servi par une intelligence prodigieusement sensible et une volonté sans faille, Jean Guéhenno adolescent part chaque nuit à la découverte d’un monde enchanté duquel il pénètre peu à peu le sens. Un monde neuf qui ne l’avait jusque-là ému que par ses mystères et dont il n’avait connu que les fatalités. Arc-bouté contre sa condition, il lutte corps à corps avec les livres pour conquérir une parfaite émancipation intellectuelle. Car les livres, écrira-t-il encore au crépuscule de sa vie sont les seuls « outils de liberté » qui vaillent.

Jean Guéhenno

Un homme qui fut un grand témoin de son temps est aujourd’hui porté disparu. Un écrivain qui représenta l’honneur des lettres françaises des années 30 aux années 70 n’est plus lu. Cet intellectuel brillant est partiellement méconnu jusque dans sa Bretagne natale.

Il faut crever cette nuit, faire rendre gorge aux ténèbres, rappeler la vie et réhabiliter l’œuvre de celui qui toujours voulut demeurer, selon les titres de quelques-uns de ses essais, désormais ignorés, « sur le chemin des hommes », « dans les aventures de l’esprit » et « la foi difficile ». Rendre simplement la justice qu’il mérite à un penseur austère qui osa avouer un jour qu’il avait « plus souci de la dignité des hommes que de leur bonheur ». Et, ce faisant, dire à mots clairs que, comme lui, l’on croit davantage aux vertus d’un esprit qu’aux subterfuges du paraître.

Format : 15 x 19

Nombre de pages : 160 pages

ISBN : 978-2-84418-129-9

15,00 €

| Poids | 101 g |

|---|---|

| Auteur |

Bachelier Patrick, Monot Alain-Gabriel |

| Éditeur |

Collection Silhouettes littéraires |